দি বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ এ্যাপ্রোচ

দি বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ শীর্ষস্থানীয় এই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি- ও মার্কেট শেয়ার মেট্রিকস এর জন্য এরা একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। জনপ্রিয় এই পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠানটির নাম অনুসারে দি বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ এ্যাপ্রোচ নামে পরিচিত। এই পদ্ধতি যখন প্রবর্তন করা হয় বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এটা উচ্চমাত্রার একটা সৃজনশীল কাজ হয়েছে। কিন্তু প্রয়োগের দিক থেকে এটা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একটা গাণিতিক ছকের মতোই। তাই বলে তাও সৃজণশীলতার বাইরে নয়। দি বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ এ্যাপ্রোচ অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি সাধন করা যায়। তাই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো।

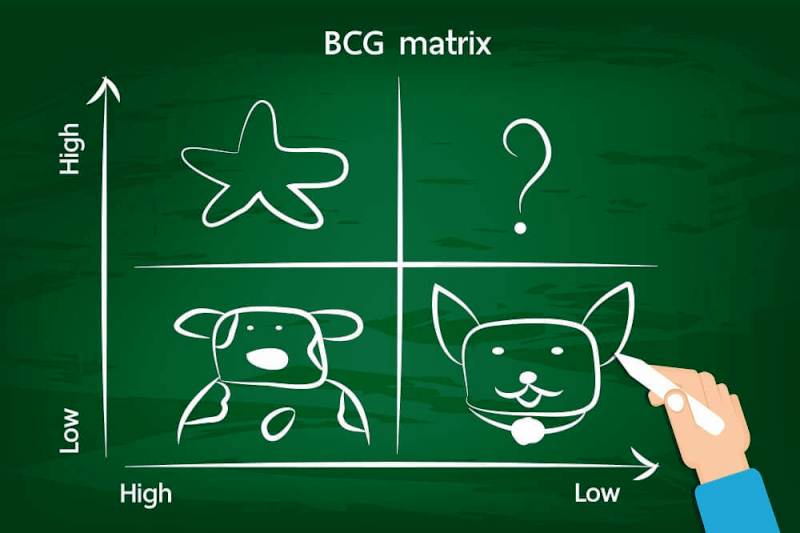

এতে কৌশলগতভাবে ব্যবসার একক ধরে পণ্যকে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। এককগুলো তখন বাজার প্রবৃদ্ধির হার হিসেবে বিবেচিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের অবস্থার পরিমাপক হয়ে উঠে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে যেকোনো প্রতিষ্ঠান কৌশলগত ব্যবসার এককগুলোকে Strategic Business Unit (SBU) ফরম্যাটে শ্রেণীবিন্যাস করতে পারে। আলোচিত এই বিসিজি মেট্রিক্সটি নিন্মলিখিত কাঠামোতে কাজ করে থাকে।’

ছবিতে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ১০টি বৃত্ত হলো বিভিন্ন প্রোডাক্টস এর আনুমানিক আয়তনগত অবস্থান। প্রতিটি বৃত্তের বড় ছোট আকার পণ্যটির ব্যবসার আকৃতি নির্দেশ করছে। এখানে ৬ এবং ৭নং পণ্য দুটোর ব্যবসা আকারে সবার চেয়ে বড়। এতে প্রতিটি পন্যের ব্যবসায়ের এককের অবস্থান, বাজার বৃদ্ধির হার ও তুলনামূলক বাজার দেখানো হয়েছে। লম্বালম্বী বা উলম্ব রেখায় দেখানো হয়েছে বার্ষিক মার্কেট প্রবৃদ্ধির হার বা গ্রোথরেট এবং ভূমি রেখা বা ভূ-সমান্তরাল রেখায় দেখানো হয়েছে তুলনামূলক মার্কেট শেয়ার। এভাবে প্রবৃদ্ধি ও শেয়ারের মেট্রিকসকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলোকে কৌশলগত ব্যবসায় একক বা এসবিইউ বলা হয়।

যেমন- ১। স্টারস বা তারকা

২। ক্যাশকাউজ, যাকে বলতে পারি দুধ দেয়া গরু বা টাকার মেশিন।

৩। কোয়েশ্চন মাকর্স, যাকে বলতে পারি হলুদ কার্ড

এবং ৪। ডগস, এটা আসলে কুলুর বলদের সাথে তুলনা করা যায়।

স্টারস বা তারকা:

এক্ষেত্রে পণ্যটির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি উপরের দিকে বা উন্নতির দিকে রয়েছে আবার এর মার্কেট শেয়ারও বেশী এধরনের পণ্যকে স্টারস বলা যায়। অথবা পণ্যটির বিক্রিও দিন দিন বাড়ছে আবার মার্কেটে প্রতিযোগীর তুলনায় বাজার শেয়ারও বেশী তাহলে তাকে বলতে পারি একেবারে জ্বলজ্বলে তারকা। এক্ষেত্রে একটি সমস্যা হলো বাজারে এই তারকা অবস্থান ধরে রাখার জন্য সব সময় বিনিয়োগ করে যেতে হয়। ফলে লাভের খাতায় এর প্রভাব পড়ে। লাভ কমে যেতে পারে। ক্রমাগত বিনিয়োগ কখনো সমান প্রবৃদ্ধি আনে না। ফলে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে একসময় ক্যাশ কাউতে পরিণত হতে পারে। মানে প্রবৃদ্ধি কমলেও বাজারে দখলদায়িত্ব থাকবে। তাই ভবিষ্যতের ক্যাশ কাউ তৈরী করার জন্য আজকের স্টারস খুব গুরুত্বপূর্ন। এজন্য সব ক্যাশকাউ হলে চলবেনা কিছু স্টারসও থাকতে হয়। তারা বাজারে প্রতিষ্ঠানের দখলদারিত্বের আওয়াজ ধরে রাখে। কোম্পানীতে যদি স্টারস না থাকে তাহলে একটু ভাববার বিষয় আছে বৈকি! আজকের স্টারস ভবিষ্যতের ক্যাশকাউ।

ক্যাশ কাউজ:

এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি নিন্ম বা উচ্চমূখী নয়। কিন্তু মার্কেট শেয়ারের ক্ষেত্রে উচ্চতা বিদ্যমান। মানে পণ্যটির বিক্রি বাড়ছেনা ঠিকই কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমজাতীয় পন্যের চেয়ে তুলনামূলক মার্কেটে দখলদারিত্ব বেড়ে চলেছে। মানে দেশে পণ্যটির বিক্রি কমে গেছে। কিন্তু তাতেও প্রতিযোগী পণ্যটির চেয়ে কম কমেছে। বিক্রয়ের প্রবৃদ্ধি বাড়লেও তুলনামূলকভাবে পরিমাণ কমেনি এতে করে মার্কেট দখলের জন্য বাড়তি বাজেটের প্রয়োজন হয়না ফলে খরচ কম হয় বলে লাভের হার ভাল থাকে। লাভ থেকে অর্থ বিনিয়োগ করা যায় এবং অন্য তিনটির ক্ষেত্রে যে ঘাটতি থাকে সেটা এখান থেকে পুষিয়ে নেয়া যায়। একে সহজ ভাষায় দুধ দেয়া গরু বা টাকার মেশিনও বলতে পারি। এ প্রসঙ্গে ফিলিপ কটলার এবং গ্রে আমষ্টং বলেন, Cash cows are low growth, high-share business and products.

কোশ্চেন মার্ক:

এটা ক্যাশ কাউয়ের সম্পূর্ন বিপরীত। এক্ষেত্রে ব্যবসায় এককের প্রবৃদ্ধির হার উর্ধ্বমূখী। বিক্রি এবং লাভ দুটোই বাড়ছে কিন্তু মার্কেটশেয়ার অত্যন্ত কম। মানে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সমজাতীয় পণ্যের চেয়ে পিছিয়ে। একই জাতীয় অন্য পণ্যের তুলনায় বাজার দখল করতে পারেনি। দি বোস্টন কনসালটেন্ট গ্রুপ এ্যাপ্রোচে একে রাখা হয়ে প্রশ্নবোধকে। এর আরেক নাম প্রবলেম চিলড্রেন। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান যখন প্রচুর বিনিয়োগ ও কর্মী নিয়োগ করে ব্যবসা শুরু করে তখন তাদের এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যতক্ষন না তাদের পণ্যটি স্টারস এর পরিণত হচ্ছে। আর স্টারস এর পরিণত হওয়ার জন্য সময় ও চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করতে হয়। সেটা বেশ কঠিন ও ব্যয় সাপেক্ষ। এটা তখনি করা যায় যখন গ্রোথ হ্যাক করা যায় অথবা কোনো ক্রিয়িটিভ মার্কেটিং আইডিয়া দিয়ে বাজার-মাত করা যায়।

ডগস:

এটা আবার স্টারস এর বিপরীত। এ ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার যেমন কম তেমনি বাজারের শেয়ারও ছোট। বিনিয়োগ বা ব্যবসার ক্ষেত্রে এটা আসলে ‘বিপদজনক’ চিহ্ন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে যদি কোনো বাড়তি বিনিয়োগ ছাড়া এবং কোনোরুপ প্রবৃদ্ধি ছাড়া বাজারের অতি নগন্য অংশ দখল করে রুটি রুজি চালানো যায়। তাহলে তারা এই অবস্থাকে বাহ্যিকভাবে সন্তোষজনক ও নিরাপদ ভাবলেও এটা আসলে সবসময় ঝুঁকির মধ্যে থাকে। প্রবৃদ্ধি কম বা নেই মানে উন্নতির আশা দূরাশা আর মার্কেট শেয়ার ভাল নয় বলে এখান থেকে টাকা বের করে বিনিয়োগের সুযোগও কম। এধরনের পরিস্থিতিতে লাভের হারও কম থাকে। কোম্পানীকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। হয়তো ডগ অবস্থা ধরে রাখা নয়তো বিনিয়োগ বাড়িয়ে এর একক পরিবর্তন করা।

ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িয়ে প্রমোশনের মাধ্যমে অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এই অবস্থা বুঝতে হয়। যত বড় কোম্পানী হোকনা কেন; তাদের প্রতিটি প্রোডাক্টস কখনো স্টারস বা ক্যাশ কাউ হতে পারে না। আবার প্রতটি পণ্য ডগস বা কোয়েশ্চেন মার্কে থাকতে পারেনা। তাতে প্রতিষ্ঠানের অস্থিত্ব হুমকীর মুখে পড়তে পারে। এটা স্মরনীয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানকে বাজারে একটা আওয়াজ দিতে হলে তার স্টারস দরকার হয় এবং শক্তিশালীভাবে টিকে থাকতে হলে ক্যাশ কাউজ এর প্রয়োজন রয়েছে।

বিষয়টি খুব সাধারণ ভাষায় বলার চেষ্টা করলাম। এটা হয়তো একাডেমিক বইতে এভাবে পাওয়া যাবেনা। বড় ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানের জন্য এই এ্যাপ্রোচ খুব কার্যকর। এর কার্যকারিতা একবারেই শেষ হয়ে যায়না। এটা চলতে থাকে যতদিন প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে। প্রতিনিয়ত কিছু স্টারস ক্যাশকাউজ হয়ে যেতে পারে। কিছু ক্যাশ কাউজ কোয়েশ্চন মার্কে চলে আসতে পারে আবার হতে উল্টোটাও। মার্কেটার বা উদ্যোক্তাকে এই এককগুলোর উপর নজর রাখতে হয়। আর খেয়াল রাখতে হয় যে-

* স্টারস এর পরিমাণ এতবেশী হয়ে গেছে কিনা যাতে প্রতিষ্ঠানের দায় বেড়ে চলেছে?

* ক্যাশ কাউজে উঠানামার পরিমাণ বেশী কিনা যাতে এগুলো ঝুঁকির মধ্যে থাকে?

* কোয়েশ্চন মার্কে থাকা পণ্যগুলোর অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে কিনা?

* ডগস এর দীর্ঘদিন কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকলে ভাববার বিষয় আছে।

এই অবস্থা পণ্যের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানেরও হতে পারে। প্রতিষ্ঠানকে বাজার দখল করার জন্য স্টারে হতে হয়, টিকে থাকার জন্য ক্যাশ কাউতে পরিণত হতে হয়। কখনো কখনো বাজারে প্রতিযোগিতার চাপে তা কোয়েশ্চেন মার্কে চলে আসতে পারে। বিনিয়োগের অভাব বা ক্রমাগত ভুল সিদ্ধান্ত অথবা সমস্যা বয়ে বেড়ালে হয়ে যেতে পারে ডগ। এভাবে বিলীন হতে পারে আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে উঠেও দাঁড়াতে পারে।

-জাহাঙ্গীর আলম শোভন

সূত্র, লেখকের বই: ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং

7,159 total views, 5 views today